近年では「老化は病気」とか「人は血管とともに老いる」といわれ、老化という病気によって健康寿命が損なわれていると医療研究者が本の出版もされるようになりました。

その中でも、「LIFESPAN 老いなき世界」という本が全米ベストセラーとなり、世界20か国で読まれています。

著書のデビッド・A・シンクレアさんは、ハーバード大学医学部教授でTIME誌の「最も影響力のある100人」に選出されるほど、世界的にも有名な長寿や若返り研究の第一人者なので、とても興味深い内容が詰まっています。

老化を治療するなんて、生命倫理でそのように考えるのはおかしいという人もいますが、最近の科学的研究では、老化を遅らせることができるという成果も上がってきています。

ここ数年で研究が盛んにおこなわれるようになり、老化は病気なので疾患と同じように治療ができて、治すことができるというのが現在の考え方の一つにもなっています。

確かに、100年前では人口は約5600万人・平均寿命は42~43歳と現在の約半分です。大正時代の人が今の時代の寿命を聞くと、それはそれは信じられないことでしょう。

このように今の現代では不老不死とはいかなくても、100年寿命が普通に聞こえて、長寿の秘訣や老化は治せるということが言われるようになりました。

そんな中で、若返りが期待できるNMNという成分も、今では病院でNMN点滴療法まで登場し、医療現場でも若返り効果があると謳われるようになってきました。

そこで、人生100年の時代は楽しく健康的な生活が送れるように、どのような事をすると老化を治して、若々しく健康的な生活が送れるのか少し深掘りしてみました。

もくじ

老化とは?

今までは、細胞は年齢と共に老いると言われていましたが、実はそうではないことがわかってきました。

人の細胞は、様々な要因(生活習慣・大気汚染・ストレスなど)で傷が付きます。

傷ついている状態が長くなったり傷ついた細胞が増え続けていくと、新しい細胞に生まれかわれないので「老化」という現象が起こります。

例えば20歳の肌はピーンと張りやツヤがありますが、60歳では肌によれができシワができ、シミができる状態になりやすくなります。

この「なりやすい」という状態はどうして起こるのか?

もし、60歳でも20歳の頃と同じように細胞が生まれ変わりをできるなら、しわやシミができにくいということになります。

通常では、細胞が損傷すると生まれ変わり機能が働いて新しい細胞に生まれ変わるのですが、正常に機能しなくなると細胞は生まれ変わりにくくなり復活しにくくなります。

このように、細胞が修復できないレベルまで損傷していくことを「老化」といいます。

DNAの損傷の原因

DNAが損傷する原因は、放射線や電磁波・紫外線・食事からの発がん物質・たばこ・環境中の化学物質などの外的からのものや、精神的なストレス・細胞の代謝の過程で発生する活性酸素など、日々沢山の攻撃を受けています。

少しビックリしますが、1日1細胞当たり1万~100万箇所の頻度でDNAは損傷を受けているといわれています・・。

強烈な攻撃を受けていますが、そのたびに修復する救助隊がいるおかげで、正常機能を保っているのです。

ただしDNAの損傷が増えすぎて、修復のスピードが遅すぎたり間に合わなくなると、細胞は自ら自殺(アポトーシス)をしたり、最悪の場合、突然変異を起こして「がん細胞」に変異してしまいます。

このように、DNA損傷の渋滞が長くなることで老化が起こり、ほとんどの病気の原因になっているということです。

DNAの修復機能も重要!

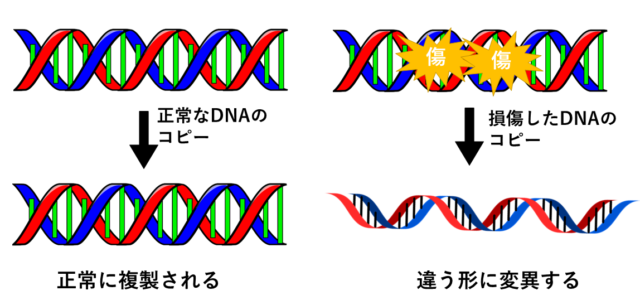

人体は賢くできていて、DNAの情報を忠実に再現する機能と、DNAが万が一損傷してもそれを修復させる機能が元々備わっています。

②サーチュイン(長寿遺伝子)という7種類の酵母細胞がDNAの損傷を修復してくれる機能

これらがしっかり働いてくれることが健康で長寿になれる秘訣となります。

また、DNAが損傷して遺伝情報処理が不安定になると、混乱してうまく作動しなくなり、細胞が正しく復元されたり、修復できなくなることによって老化になるので、これらの活動が老化を防ぐために最も重要ということにもなりますね。

DNAの損傷が老化の始まり?

細胞の核の中には、細長く折りたたまれた44本の染色体(常染色体)があり、それぞれの染色体をほどいていくと1本のDNAになります。

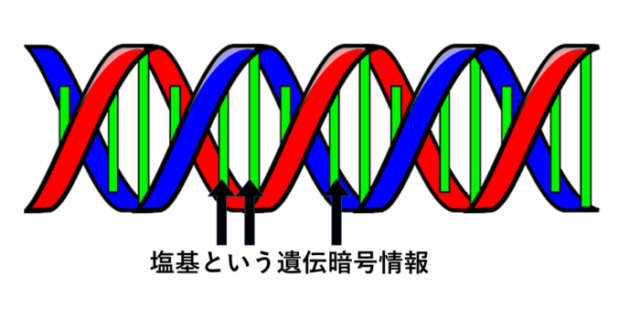

このDNAは2重のらせんになっていて、その間に4つの塩基という化合物が規則正しく並んでいます。

このDNA(情報)が損傷すると正しい情報が伝わりにくくなり、間違った細胞になったり復元できなくなります。

また、損傷した細胞が多くなるほど修復機能が低下するので、細胞自体が老化して身体が正常に機能しなくなるのです。

ゲノムとは?

ゲノムとは生物の形や質を決める遺伝情報のことで、DNAのすべてを読み取った情報屋です。

DNAの2重らせんの間には、4つの塩基という化合物が規則正しく並び、この塩基の配列は遺伝子の暗号になっていて人体を形成する遺伝情報になります。

この遺伝暗号をゲノムという情報屋が握っていて、正常に機能できるように伝達されて人体が形成されていきます。

また細胞は、様々な機能を発揮するためにタンパク質を使って活動するのですが、この時ゲノムの情報によってタンパク質が動かされ機能する形になっていきます。

ただ、DNAが損傷するとゲノムの遺伝暗号情報が不安定になり、間違った形に変わることが起きます。これがガン細胞などに変わっていくのです。

だから遺伝情報を正確に保つためにも、DNAが損傷することをなるべく避けて、損傷した部分を早く治していくことがとても重要になります。

エピゲノムとは?

ゲノムはDNAすべての情報屋である事に対して、エピゲノムとはゲノムの沢山ある遺伝子情報の使い分け機能になります。

人体には約37兆個の細胞があり、その種類は約200~230種類の細胞から構成されています。

そのひとつの細胞の中にも食べる・動く・分解する・作るなど、人が機能するだけ沢山の種類の遺伝子があります。

その細胞の中では遺伝物質(DNAやRNA)が、情報を切ったり貼りつけたり転写したり複製したりを繰り返して、生命維持を行っています。

ただ、全ての遺伝物質が同時に働くのではなく、食べ物を分解する時はこの遺伝子・筋肉を作る時はこの遺伝子と、その時の状況に合わせて使う遺伝子も異なります。

だから、毎回すべての遺伝子を使うのではなく、今回はこの遺伝子を使う・これは必要ないから

この遺伝子は使わないと見極めて、スイッチのオン・オフを決める係がエピゲノムということです。

また、いつもは使われず眠っている遺伝子があります。細胞が傷ついたり病気に対応するときに動き出す遺伝子です。このような危険を察知して遺伝子を起こし、出動させる役割もエピゲノムの仕事になります。

肝心なことは、親から受け継いだ遺伝子はほとんど決まっていて一生変化しないのですが、エピゲノムは環境や外的刺激によって変化をします。

だからエピゲノムの変化が原因で遺伝子の使い分け機能も変わり、身体も変化していくということなので、生活環境が大きく関わり作用される機能になります。

DNAを修復・調節しているサーチュイン

私達の細胞には、サーチュインという7種類の酵母細胞があります。

これらはサーチュイン遺伝子と呼ばれ、簡単にいうと損傷したDNAを見つけて修復をさせる救助隊になります。

今までは、細胞は年齢と共に老いると言われていましたが、実はそうではなく、このサーチュイン遺伝子がうまく作動しなくなることで老化になるということがわかってきました。

サーチュイン遺伝子がしっかり働き循環していくことで、老化を防ぐことができるというのです。

サーチュインが鈍くなると?

人は様々な要因(生活習慣・大気汚染・ストレス)で、体内にもストレスがかかり、そのことによって損傷したDNAが増えていきます。

損傷したDNAがありすぎると、サーチュイン遺伝子の救助がまかないきれなくなりオーバーヒートしてしまいます。

その結果、救助に行く時間が遅くなるのでDNAは傷ついている状態が長くなったり、損傷したDNAが増え続けて、正常な新しい細胞に生まれ変われなくなりなります。

この悪循環を速める人が生活習慣病の人たちで、昔は成人病といわれていましたが、若くても生活の乱れでなる病気なので、生活習慣病といわれるようになりました。

だから、老化は年齢でなるわけではなく「老化という病気だ」ということです。

そこで最近の研究ではサーチュイン遺伝子を活性化させることで、老化病を防いで健康的な長寿になるということもわかってきました。

サーチュイン遺伝子を活性化させる方法

老化になりにくい身体にするには、

・サーチュイン救助隊を鍛える

実は、普段のサーチュイン遺伝子はオフで眠っている状態なので、これをオンにさせるには飢餓状態と同じ状況をつくりだすことがいいということです。

飢餓状態になると生命に備わっている回路が始動し、サーチュイン遺伝子がオンにかわり活性化になるのです。

食事や運動が大切ということがよくわかりますね。

カロリー制限が有効

身体を飢餓状態にさせるには、食べなければいいということですが、それはムリだしやりすぎると逆に病気になります。

極端にカロリーを減らしすぎると、免疫機能が低下や骨密度が減少したりといった副作用もあるので、1日3食と食べ過ぎずに、栄養バランスのよい食事を量を減らして食べることが老化を防ぐ一番いい方法というわけです。

確かに生活習慣病になるのは、暴飲暴食や偏った食事が大きな原因となっています。

とにかく食べ過ぎは、「老化の元」と思っておきましょう。

また空腹時間を増やすことがサーチュインの活性化になるので、絶食ではなくても1日2食や1食にすることで空腹感を得られます。

・今はダイエット本が売れているように、現代人は食べ過ぎ

・1日3食はウソで1日2食にして、その量も減らす

・タンパク質は動物性ではなく植物性でとることが良い

このような食生活に変えるとサーチュイン遺伝子がオンになり活性化されていきます。

身体に負荷をかける

適度な運動は身体にストレスを与えることになり、負荷がかかる状態になります。この行動がサーチュインを目覚めさせ活動させるので、なるべく動くことが大切です。

できれば週5回ぐらいは何らかの運動ができると良いようです。

軽めの運動でもいいので、続けることが大切です。

また、サウナに入ることもおすすめです。熱い・冷たいを繰り返すことで、身体に負荷がかかりサーチュイン遺伝子がオンになるということです。

NAD補酵素が必須

細胞がエネルギー産生をする際に必須な物質にNAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)という補酵素があります。

NDAは、7種類のサーチュイン全ての働きを活性化させるために必要な補酵素なのですが、このNADは年齢と共に減少するので積極的に摂る必要があります。

そこで、ビタミンB3を材料としてNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)からNADに変換されるのですが、NMNを取り入れることでNADが増えてサーチュインが活性化されることがわかりました。

世界でも日本の研究者も、現在ではNADの研究が盛んにおこなわれていて、NMNのマウスの実験から人への臨床試験へ移り、NMNの効果も上がってきています。

このNMNを積極的に摂取することでサーチュイン遺伝子が活性化され、老化を防ぐ救助隊がしっかり整うということです。

NMNで老化は治せる?

現在では、不老不死をかなえることはできませんが、老化は1つの病気ととらえて身体機能を健康に若く保たせることはできるようになってきました。

老化病を患った結果が、生活習慣病のような様々な病気になることがわかったのなら、自己管理で老化病にならないようにすれば若さを保つことができるということです。

NADという補酵素が必須なら、それを増やして若さも保てるようにすればいいという研究結果も新しく聞けるようになってきました。

このように最新の知識を得て行動をとってみることで、10年後20年後の自分は周囲と比べて若くなっているかもしれません。

そのうち「私は60歳で孫がいるけど、見た目も身体的にも20代の時とたいして変わらないよ!」という人も増えてきそうですね。

NMNは高価なものが多く、病院での点滴療法は保険適応外なのでこちらも高額になります。

ただ、最近ではNMNの製造も安定した供給ができるようになり、民間企業も頑張ってくれるおかげで、質が良くて手ごろな価格の商品も登場しています。

NMNは筋肉の再構築の機能が高まることも最新の研究ではわかってきているので、身体機能を維持する筋肉の量も増やせるかもしれませんね。

また、DNAを損傷させる活性酸素には、抗酸化物質をしっかり摂取することで除去できるといわれています。

最近の研究ではチョコレートのカカオポリフェノールやコーヒーのポリフェノールが抗酸化物質を多く含み、身体の活性酸素を除去して健康になることもわかってきました。

このように、科学的に立証されて「良い」といわれるものは、使用したり続けてみることで将来の健康生活が変わるかもしれませんね。

最後に

「老化は病気ですよ!」という国はまだありませんが、新しい研究で昔と今が180度変わる内容も沢山出てきています。

いくら長寿になったとはいえ、手術が増え治療ばかりで医療費が膨大になり、例えば寝たきりの生活を何年も送るとなると、長生きして良かったねとは言いにくいものです。

最新の知識を得て、行動をとってみることで周囲との老化の差がでてくるかもしれません。

人間の要素は、遺伝子が20%で残りの80%は自身の考え方や行動で決まると言われています。

今後は、老化を治療すると健康的で若くいられるという発想にシフトチェンジされる人も増えていくでしょう。

ということは、

老化病になってきてるから治さなきゃ!

とか、

この前、老化の症状があったから治してきたよ!

なんて会話が普通に聞こえるかもしれませんね。

今後は、健康的に寿命を延ばせるように老化病にならないように気を付けましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15de92ff.4e1b61af.15de9300.77a9193f/?me_id=1213310&item_id=20084658&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6746%2F9784492046746.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)